청년 피해자 30여명, 대부분 학생·신혼부부

신림동에서도 보증금 가장 싼 '언덕 꼭대기'

"공인중개사들 신탁등기에 대해 설명 안 해"

한국일보 | 이승엽 | 입력2021.09.28 05:00

지난 14일 다가구주택들이 늘어선 서울 관악구 신림동 녹두거리.(기사 내용과는 관련 없음) 이승엽 기자

취업준비생 A(24)씨는 올해 초 큰맘 먹고 지방에서 동생과 함께 서울로 올라왔다. 공부를 더 해서 좋은 직장에 취업하기 위해서였다. A씨 수중에 있던 돈은 8,000만 원 남짓. 수년간 아르바이트로 모은 1,000만 원에, 부모님과 삼촌 등이 십시일반 도와 만들어진 소중한 돈이었지만 서울 전셋값은 상상을 초월했다.

찾아간 중개업소마다 "1억 원 아래로는 전셋집 못 구한다"는 답만 듣고 쫓기듯이 나왔다. 8,000만 원은 그에게 너무나 큰돈이어도 주택시장에서는 푼돈에 불과했다.

더 외곽으로, 더 싼 곳으로 내밀린 A씨를 맞아준 집은 서울 관악구 신림동 녹두거리 언덕 꼭대기의 30㎡(9평)짜리 투룸 빌라. 월세 15만 원이 포함된 반전세였다.

'고시촌'으로 불리는 녹두거리는 형편이 어려운 이들에게 마지막 피난처 같은 곳이다. 사법시험이 폐지돼 고시생 비율은 줄었지만 저렴한 집값에 사회 초년생이나 학생들의 보금자리가 돼주고 있다. A씨는 그 중에서도 전세보증금이 가장 싼 곳, 한참을 올라가야 닿을 수 있는 언덕 위에서 꿈을 키웠다.

하지만 지난달 27일 공부를 마치고 돌아온 집 앞에는 '점유해제 요청' 협조문이 붙어 있었다. 임대인 B(59)씨가 빌라의 소유권을 한 부동산신탁회사에 넘기고 이를 담보로 금융기관에서 대출을 받았는데, 채권을 회수하려고 하니 이달 10일까지 방을 빼라는 내용이었다.

A씨는 바로 전화를 걸었지만 B씨는 받지 않았다. 수차례 시도 끝에 연결된 통화에서 B씨는 "호들갑 떨 필요 없다. 해결할 테니 기다려보라"는 말만 반복했다. 이후에도 B씨는 차일피일 미루며 보증금을 돌려주지 않았고 신탁회사는 명도소송을 제기하겠다는 상황이다. A씨는 "등기부등본의 '신탁등기'가 이상해 공인중개사에게 여러 번 확인했지만 '괜찮다'는 말을 믿고 계약했다"면서 "보증금 8,000만 원을 돌려받지 못하면 갈 곳이 없고 부모님을 뵐 낯도 없다"며 눈물을 보였다.

서울에 몸 누일 방 한 칸을 마련하려는 청년들의 소박한 바람이 또 짓밟혔다. 세간을 떠들썩하게 한 '세 모녀 전세사기'에 이어 이번엔 신림동에서 50대 임대업자 부부가 신탁등기의 맹점을 이용해 20억 원 규모의 전세보증금을 빼돌렸다는 의혹이 제기됐다. 수십 명의 청년들이 사실상 전 재산인 보증금을 돌려받지 못하고 거리에 나앉을 처지가 됐다.

평균 보증금 1억 원...대학생부터 예비부부까지 모두 20, 30대

전세보증금을 날릴 위기에 처한 청년들이 거주하고 있는 서울 관악구 신림동의 빌라. 이승엽 기자

27일 한국일보 취재를 종합하면 신림동의 한 빌라에서 전세보증금을 돌려받지 못한 세입자 16명은 지난 24일 특정경제범죄가중처벌법상 사기 혐의로 B씨 부부를 서울중앙지검에 고소했다. 이들은 B씨 부부가 신탁등기한 신림동의 건물들에 임대차 권한이 있는 것처럼 속여 2018년 말부터 올해까지 전세보증금을 가로챘다고 검찰에 호소했다.

개별적으로 법적 대응에 나선 세입자들까지 합하면 피해자는 30여 명, 피해액은 30억 원 안팎인 것으로 알려졌다. B씨 부부가 근처에 소유한 다른 빌라의 경우 근저당 채무를 갚지 못해 지난 5월 임의경매 절차에 들어가 피해 규모는 더 커질 수도 있다. B씨 부부가 신림동에 소유한 것으로 확인된 빌라만 총 3채다.

세입자 대부분은 대학생이나 취업준비생, 예비부부와 신혼부부 등 20, 30대다. 물린 보증금은 적게는 8,000만 원에서 많게는 2억 원이다. 고시생 C(36)씨는 "내년 시험에 집중해야 하는데 보증금 걱정에 공부를 할 수가 없다"고 토로했다. 계약 만료에 맞춰 전세보증금으로 창업을 계획했던 D(32)씨는 "이러지도 저러지도 못하는 상황"이라며 한숨을 내쉬었다.

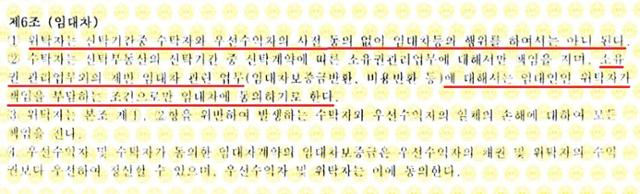

B씨가 부동산신탁회사와 담보신탁 계약을 맺은 후 신탁등기를 위해 관할 관청에 제출한 신탁원부. 특약사항 중 임대차 관련 조항에 수탁자의 동의 없이 임대차 행위를 할 수 없다고 명시돼 있다. 이승엽 기자

본보가 입수한 임대차계약서와 신탁원부에 따르면 B씨 부부는 2018년 6월 빌라 준공 뒤 한 달이 지난 7월에 해당 빌라에 대해 한 신탁회사와 부동산담보신탁 계약을 맺었고 신탁등기도 완료됐다. 담보신탁은 집주인(위탁자)이 소유권을 신탁회사(수탁자)에 넘기는 것으로, 보통 대출이 필요한 집주인들이 이용한다. 신탁등기된 부동산은 집주인이 임의로 처분할 수 없어 금융기관이 안정성을 높게 평가해 낮은 금리로 대출을 해주기 때문이다. B씨 부부 또한 신탁회사에 건물 소유권을 넘기는 대신 수익권증서를 교부받아 이를 담보로 금융기관에서 사업자금을 빌린 것으로 전해졌다.

문제는 신탁회사의 동의를 받지 않고 세입자들과 임대차계약을 맺은 데 있다. 현행법상 소유권은 신탁회사에 있어 집주인에겐 임대차에 대한 권리가 없다. 세입자들은 임대차계약 때 B씨 부부가 이런 사실을 숨기고 신탁에 대해 제대로 설명하지 않았다고 주장했다. 일부 세입자가 신탁등기에 대해 문의하면 신탁원부의 '특약사항'을 보여주며 "신탁회사의 동의를 받았다. 보증금이 들어오면 (신탁등기를) 곧 해제하겠다"고 설명했다고 한다.

공인중개사도 수수방관..."문제 제기하니 '법대로 해라'"

지난 14일 오후 서울 관악구 신림동의 한 전봇대에 전·월세 안내문이 붙어 있다. 이승엽 기자

세입자들은 신탁등기의 위험성에 대해 제대로 설명하거나 고지하지 않은 공인중개사들의 무책임이 피해를 더 키웠다고 입을 모았다. 각각 다른 중개업소를 통해 임대차 계약을 맺었는데, 10개가 넘는 중개업소 중 제대로 설명한 업소가 한 곳도 없었다는 것이다. 오히려 "B씨 부부는 이 동네에 건물이 여러 채 있는 부자라 믿을 수 있다"거나 "부자인데 보증금 1억 원을 떼먹겠냐"고 설득하기도 했다는 게 세입자들의 얘기다.

담보신탁과 관리신탁을 구분하지 않고 설명한 곳도 있었다. C씨는 "공인중개사가 '신탁계약은 건물 관리를 쉽게 하려는 차원에서 맺은 것'이라며 안심시켰다"며 "문제가 터지고 전화하니 '법대로 하라'는 답이 돌아왔다"고 하소연했다.

전입신고에 확정일자까지 받고 전세보증금 반환보증 가입에 공제증서까지 확인했지만 아무 소용이 없었다. A씨는 "계약하기 전 찾아볼 수 있는 건 다 찾아보고 전문가라는 공인중개사에게도 여러 번 물어봤지만 결국 피해는 돈 없고 약한 사람들이 보는 것 같다"고 말했다.

B씨 부부는 세입자들을 속이거나 전세보증금을 빼돌릴 의도는 전혀 없었다는 입장이다. 한국일보와의 통화에서 B씨는 "세입자 모두 신탁등기인 것을 알고 저렴한 가격에 들어왔고, 3년간 문제 없이 거주했다"며 "코로나19로 사업이 어려워지면서 대출이자를 제때 못 내 퇴거 통지가 갔는데 해당 건물을 팔아 보증금을 반환하겠다"고 해명했다.

피해자들을 대리하는 이재희 변호사(법무법인 명재)는 "상당수의 계약이 2년 전인 2019년 이뤄졌는데, 피해가 발생하기까지 확인하지 않고 방관한 신탁회사도 방조에 의한 공동불법행위자로 책임이 있을 수 있다"고 말했다.

이승엽 기자 sylee@hankookilbo.com

'유용한 정보' 카테고리의 다른 글

| "웃돈 9천만원에 양도세 내도.." 양평·가평 등 비규제지역 분양권 손바뀜 활발 [부동산360] (0) | 2021.09.29 |

|---|---|

| "누구나 청약? 우릴 바보로 아나" 박영수 딸 줍줍, 3040 분노 (0) | 2021.09.29 |

| [단독]공공임대주택 빈집 98%가 소형인데.. 소형 더 늘리겠다는 정부 (0) | 2021.09.29 |

| 도심복합사업에도 '알박기' 우려..사업 추진 속도낼까? (0) | 2021.09.29 |

| 박원순 도시재생 1호 → 오세훈 민간재개발 1호 신청, 숭인동에 무슨 일이? (0) | 2021.09.29 |