[밀실] < 제80화>

공무원 사회를 떠난 청년을 만나다

"일을 잘하면 오히려 손해라는 인식이 있어요. 잘하고 열심히 하는 사람한테 일이 몰리거든요." "일방적이고 경직된 조직 문화에 질렸어요. 효율적으로 일 처리를 할 수가 없는 구조에요."

이른바 '신의 직장'에 다닌다는 직장인의 하소연입니다. 잘릴 일 없고, 저녁이 있는 삶을 누릴 수 있다는 일터에 숨어있는 그늘이죠. 바로 공무원입니다.

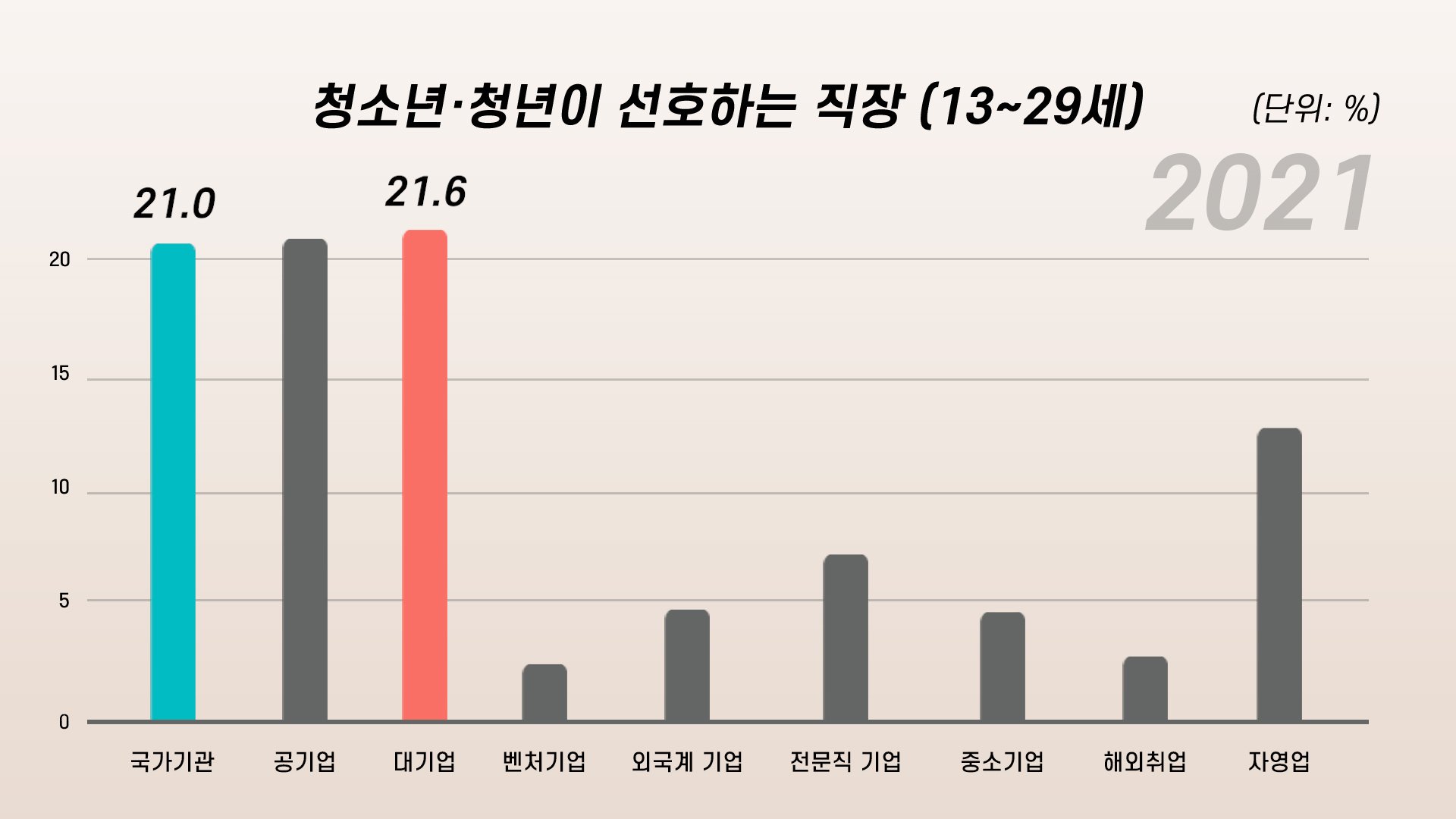

공무원은 늘 취업준비생이 가고 싶어하는 일자리로 꼽힙니다. 통계청 사회조사에 따르면 공무원직(국가기관)은 2015년부터 청소년과 청년 직업 선호도에서 꾸준히 1위를 차지했습니다.

━

내가 잘릴 일 없다는 건, 걔도 잘리지 않는 것

공무원의 가장 큰 장점은 안정성입니다. 내가 속한 조직이 망할 일도, 아주 큰 사고가 아니라면 나를 쫓아낼 일도 없다는 거죠. 그런데 2년 전 지방직 공무원 자리를 박차고 나온 나모(33)씨는 오히려 이게 문제가 될 수 있다고 말합니다.

"자기에게 주어진 일이 너무 많다면서 못 하겠다고 단호하게 말하는 사람들이 있어요. 실제 일이 많다기보단 아예 일을 안 하려고 하는 거죠. 그래도 뉴스에 나올 정도만 아니면 안 잘려요."

나씨는 "누군가가 나태하다는 건 주관적 평가일 수 있다. 그러나 그 사람이 하지 않은 일은 누군가 마무리해야 하고, 그걸 떠맡게 되는 건 결국 주변 사람들"이라고 덧붙입니다. 팀을 여러 번 옮겼지만, 어디를 가나 그런 사람들은 있었습니다. 불공평하다는 생각에 건의를 시도했지만, 변하는 건 없었다고 해요. 그는 결국 어렵게 합격한 공무원직을 그만뒀다고 합니다. "절이 싫으면 중이 떠나라는 공무원 사회에 두손 두발 다 들었다"면서요.

세무직 공무원인 A씨(31)도 나태한 조직 문화를 꼬집었죠. "일부 공무원 사이에선 대놓고 일을 하지 않으려는 사람들을 '인공위성'이라 부른다. 어딜 가도 인공위성처럼 떠돌기만 하고 아무런 일도 안 하는 걸 비꼰 말"이라고 전합니다.

'일잘러'에겐 보상 대신 숙제만 늘어

4년간의 지방직 공무원 생활을 두 달 전 마무리한 구광회(31)씨는 "일을 열심히 했을 때 보상이나 만족감이 쌓여야 일을 지속할 수 있다. 하지만 공무원 조직에선 일을 열심히 할수록 더 많은 일, 그리고 다들 기피하는 어려운 일이 부과된다"고 분위기를 설명해요.

물론 기관·부서·지역마다 다르지만, 공무원이라고 워라밸이 지켜진다는 보장도 없습니다. 구씨는 "2~3년 차 때는 야근을 정말 많이 했다. 물론 야근수당이 나오지만, 저녁이 있는 삶을 원하는 동료들은 돈 때문에 야근하고 싶진 않아 했다"고 말합니다. 또한 야근수당 등의 금전적 보상은 한계선이 정해져 있습니다. 주말에 출근하거나 긴 시간 야근을 했더라도 그에 상응하는 돈을 받지 못하는 경우도 종종 생기죠.

━

"원래 다 그런 거야" '꼰대 문화'도 불만

사기업처럼 자율성이나 효율성을 높이기 어려운 이유는 뭘까요. 5년 차 공무원 B씨(29·국가직)는 "묻지도 따지지도 말라는 '꼰대 문화'가 가장 크다"고 말합니다. B씨는 "일이 왜 이렇게 진행될 수밖에 없냐고 물으면 '원래 그런 것이니 토 달지 말라'는 답변이 돌아온다"고 한탄하죠.

두 아이의 엄마가 된 후, 지난 7월 일을 그만둬야 했다는 정지나(41)씨도 경직된 조직 문화에 한계를 느꼈습니다. 정씨는 "육아휴직을 마치고 돌아왔을 때 엉뚱한 업무가 주어졌다. 국가 조직마저도 (자녀 양육 등을 보장해주는) 사회적 제도를 받아들일 준비가 되어 있지 않다는 사실에 절망감을 느꼈다"고 해요. 그는 "승진을 포함해 여러 부분에서 평가가 굉장히 큰 영향을 미치는 공무원 사회에선 상사의 말이 곧 법칙인 분위기가 있다"고 말합니다.

다면평가가 이뤄지지 않고 일방평가만 이뤄지는 만큼, 상사 지시가 부당하다고 느껴져도 말할 수 없는 게 일상이 된 거죠. 실제로 일부 지역에선 사수 공무원의 점심을 후배 기수 공무원들이 돌아가면서 사는 문화도 있다고 합니다.

지속된 세대 갈등…떠나는 이 줄일 수 있나

그렇다면 '윗사람'은 젊은 후배들을 어떻게 바라볼까요. 30년 넘게 국가직 공무원 생활을 하다 퇴직한 이모(61)씨는 여러 불만에 대해 '케바케'라고 답합니다. 어디에서 일하냐에 따라 달라질 수 있다는 거죠.

이씨는 "공무원 조직은 거대하고 촘촘하다 보니 단지 공무원이라는 이름으로 묶이기엔 조직과 구성원 특성이 다 다르다"면서 "세대 간 정서와 가치관 차이에서 발생하는 문제는 늘 있었다"고 말했습니다. 다만 그는 "경직된 계급적 관료 조직의 한계를 보완하는 수준에서 다면평가가 필요하다고 생각한다"고 합니다.

매년 치열한 경쟁을 뚫은 뒤 공무원이 되는 청년들. 정작 마주치는 팍팍한 현실 속에서 그들이 진정 원하는 '국가와 국민을 위한 삶'을 어떻게 실현할 수 있을까요. 그리고 무엇이 바뀌어야 떠나는 이들을 줄일 수 있을까요.

■

「 밀실은 '중앙일보 밀레니얼 실험실'의 줄임말로 중앙일보의 20대 기자들이 밀도있는 밀착취재를 하는 공간입니다.

」

백희연 기자 baek.heeyoun@joongang.co.kr 영상=백경민, 이지은·이정민 인턴

'유용한 정보' 카테고리의 다른 글

| 국내라고? 사진작가도 반한 12월 걷기 좋은 길 5 프로파일 (0) | 2021.12.12 |

|---|---|

| 로타부터 이브라힘까지, 새 시대를 책임질 젊은 스타일리스트들 (0) | 2021.12.12 |

| 강화도로 떠나보는 막걸리 여행 [명욱의 술 인문학] (0) | 2021.12.11 |

| 백신 3차접종 불 붙었나..하루 75만명 참여 '역대 최다' (0) | 2021.12.11 |

| '여긴 안 붐비겠지..' 코로나로 뜬 국내 중소 여행지 5곳 (0) | 2021.12.11 |